Die Digitalisierung im Schweizer Gesundheitswesen ist längst mehr als nur die Einführung des KIS (Krankenhausinformationssystem). Wir stehen an der Schwelle zur nächsten grossen Welle: dem Einzug von Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik in den klinischen Alltag. Diese Technologien sind keine Zukunftsmusik mehr; sie sind bereits heute in vielen Schweizer Spitälern im Einsatz und verändern die Arbeit von Ärzten, Pflegefachkräften und Therapeuten fundamental.

Doch was bedeutet das konkret für das Personal? Die grösste Sorge – die Verdrängung des Menschen durch die Maschine – weicht einer realistischeren Einschätzung: KI und Robotik sind die neuen Assistenten, die helfen sollen, den immensen Druck im System zu bewältigen.

Künstliche Intelligenz (KI): Der digitale Diagnostiker und Entlaster

KI im Spital arbeitet meist im Hintergrund, aber mit enormer Wirkung. Ihr grösstes Potenzial liegt in der Mustererkennung und der Reduzierung administrativer Lasten.

In der Diagnostik (Radiologie & Pathologie): KI-Algorithmen, oft trainiert an renommierten Schweizer Universitätsspitälern, analysieren Röntgenbilder, CT-Scans oder Gewebeproben. Sie können winzige Anomalien – wie frühe Tumorstadien – mit einer Präzision und Geschwindigkeit erkennen, die das menschliche Auge ergänzt oder sogar übertrifft.

Veränderung für Ärzte: Der Radiologe wird nicht ersetzt, sondern unterstützt. Die KI fungiert als "zweites Augenpaar", priorisiert dringende Fälle und liefert quantitative Analysen. Der Arzt behält die finale Verantwortung, kann sich aber auf eine validierte Vorauswahl stützen.

In der Administration (der "Burnout-Killer"): Eine der grössten Belastungen für Ärzte und Pflegepersonal ist die Dokumentationspflicht. Hier setzen "Ambient Listening"-Technologien an: KI-Systeme hören beim Arzt-Patienten-Gespräch (mit Einwilligung) zu und erstellen automatisch eine strukturierte Zusammenfassung für die Krankengeschichte.

Veränderung für Personal: Statt nach dem Gespräch 15 Minuten am PC zu tippen, kann sich der Arzt voll auf den Patienten konzentrieren. Für die Pflege bedeutet dies eine massive Reduktion des "Papierkrams".

In der Planung: KI-Systeme helfen bei der Optimierung von Operationsplänen oder der Bettenbelegung. Sie können vorhersagen, welche Patienten ein höheres Komplikationsrisiko haben, und ermöglichen so eine proaktivere Betreuung.

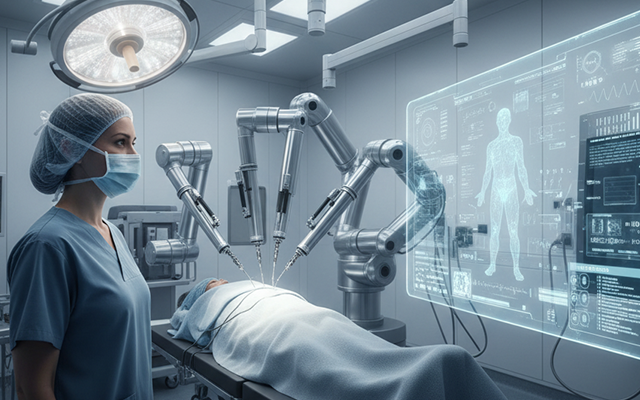

Robotik: Der physische Helfer im OP und auf der Station

Roboter sind dort im Einsatz, wo es auf physische Präzision, Ausdauer oder Logistik ankommt.

Im Operationssaal (Chirurgie): OP-Roboter (wie das bekannte Da-Vinci-System) sind in der Schweizer Spitzenmedizin etabliert. Wichtig: Der Roboter operiert nicht selbst. Der Chirurg sitzt an einer Konsole und steuert die Roboterarme mit höchster Präzision.

Veränderung für Chirurgen: Die Technologie ermöglicht minimal-invasive Eingriffe, die vorher nicht möglich waren. Sie filtert das natürliche Zittern der Hand, ermöglicht eine bessere 3D-Sicht und führt zu weniger Ermüdung bei langen Eingriffen.

In der Logistik (Transportroboter): Immer mehr Spitäler setzen auf autonome Transportroboter. Sie fahren selbstständig durch die Gänge und transportieren Medikamente aus der Apotheke, Blutproben ins Labor, sterile Instrumente in den OP oder das Essen auf die Stationen.

Veränderung für Pflege & Personal: Pflegefachkräfte und Stationshilfen müssen diese Wege nicht mehr selbst erledigen. Sie gewinnen wertvolle Zeit, die direkt den Patienten zugutekommt.

In der Pflege (Assistenzroboter): Hier ist die Entwicklung noch am Anfang, aber das Potenzial zur physischen Entlastung ist gross. Dazu gehören moderne Hebehilfen, die das Personal beim Umlagern von Patienten unterstützen und so Rückenleiden vorbeugen.

Was bedeutet das für die Jobs der Zukunft?

Die Angst, durch Technologie ersetzt zu werden, ist verständlich. Angesichts des massiven Fachkräftemangels im Schweizer Gesundheitswesen ist das Szenario jedoch ein anderes: KI und Robotik sind dringend notwendig, um das bestehende Personal zu entlasten und die hohe Versorgungsqualität zu halten.

Die Jobs verschwinden nicht, sie verändern sich:

- Digitale Kompetenz wird zur Kernkompetenz: Der Umgang mit einem Tablet, einer KI-Software oder die Interaktion mit einem Roboter wird so selbstverständlich wie heute das Benutzen eines Stethoskops.

- Der Fokus verschiebt sich: Weniger Administration, weniger Logistik, weniger körperliche Schwerstarbeit.

- Mehr Zeit für den Menschen: Im Idealfall führt die gewonnene Effizienz dazu, dass Ärzte und Pflegende mehr Zeit für das haben, was keine Maschine kann: Empathie, kritisches Denken, komplexe Entscheidungsfindung und menschliche Zuwendung.

Fazit

Die Digitalisierung im Spital ist kein Selbstzweck. Sie ist die Antwort auf steigende Anforderungen und knappe Ressourcen. Für das medizinische Personal sind KI und Robotik eine Chance, sich von repetitiven und belastenden Aufgaben zu befreien und sich wieder stärker auf die Kernkompetenz – die Arbeit am und für den Patienten – zu konzentrieren.